| |

Je suis

né le 25 avril 1928 à Berlin. Mes parents avaient le plus

grand magasin de coiffure de Berlin. Dans ma famille, ils étaient

tous musiciens. Mon tonton, le frère de ma mère, était premier violon

au philharmonique de Berlin. L’autre était deuxième flûtiste. Ma

grand-mère jouait de la contrebasse. C’était une grand-mère

allemande, elle était plus grande que la contrebasse. Ma mère était

au piano. Dans le temps, il n’y avait pas la télé, il y avait encore

des postes à galène, la petite aiguille sur la pierre, avec des

écouteurs. Après il y a eu les lampes. On écoutait la radio, ma

grand-mère faisait des gâteaux, on jouait de la musique avec toute

la famille (ils n’étaient pas encore tous morts à Auschwitz). Les

voisins étaient sur le palier et ils écoutaient ça, parce que [pour]

la musique, il fallait sortir et puis les gens n’avaient pas

d’argent. C’était une pauvreté qu’on ne connaît plus aujourd’hui.

Moi, j’ai ça dans l’âme, la musique.

Ma mère était française par un premier mariage. Quand je suis arrivé

en France, en 1933, je suis descendu dans la cour de l’école le

premier jour et j’ai dit « je ne peux pas parler avec les enfants !

» Ils parlaient français. En trois jours, je parlais comme tout le

monde. Je voulais être musicien, je ne voulais pas être autre chose.

J’aimais toutes les musiques. J’ai été élevé avec « Le Chanteur de

Jazz » : Al Jolson. Il se déguisait en noir. Ma tante me gardait.

Elle voulait courir les garçons ou aller danser, mais moi, je ne

voulais pas dormir. Pour que je dorme, elle me passait DaDaDaDaDa «

Sonny boy » de Al Jolson. Elle chantait sur le disque, je commençais

à m’endormir puis elle allait courir le guilledou : c’est comme ça

que je suis venu au jazz. J’ai été nourri avec les opérettes : le

Pays du Sourire, Franz Léhar, L’Auberge du Cheval Blanc. Le jazz, ça

m’avait titillé, ce « Chanteur de Jazz ».

J’ai fait l’armée dans l’armée israélienne, puis dans l’armée

Française. On n’avait pas les moyens, alors mon père ne m’envoyait

rien. Je savais déjà jouer un peu de guitare. J’ai fait mon service

au 4ème cuir [cuirassier], en 1951. J’étais dans les chars. Avec un

autre jeune qui jouait très bien, on allait faire danser les anciens

dans les chambrées. On faisait une petite quête. Il y avait beaucoup

de gars du nord qui ne savait ni lire ni écrire, à l’époque. C’est

moi qui écrivais les lettres. Eux ils recevaient des colis avec des

sauciflards, des gâteaux, alors ils m’en donnaient un peu. Je n’ai

jamais bu d’alcool de ma vie : c’est comme ça que j’ai gardé mon

teint de jeune fille. « Je te donne mon pinard, tu me donnes ton

pain ? » Alors je me bourrais de pain, avec de la flotte par-dessus,

ça bourrait bien. J’ai survécu comme ça.

J’ai commencé par la basse. La contrebasse. Je ne savais pas jouer

mais je faisais « DoumDoum » sur ce qui se jouait à l’époque. Il

fallait [faire] 5 kilomètres à pied. Je portais ma contrebasse sur

l’épaule pour y aller. Après le bal on me donnait dix francs, je me

rappelle. Il fallait que je rentre à la maison avec la contrebasse

sur le dos. Il y avait de grosses cordes en boyau.

J’ai fait tous les métiers du monde. Mon père voulait que je sois

tailleur. Ça ne me plaisait pas trop. Après j’ai fait fourreur. J’ai

travaillé en usine. J’ai travaillé le métal, j’ai travaillé le bois.

Mon père m’a foutu dehors en 52 quand je suis revenu du service. Il

voulait que je fasse un autre métier : n’importe quoi, sauf la

musique. Il faisait moins vingt-cinq, avec une guitare qui n’était

pas à moi. J’ai couché sous les ponts, sans pardessus. Je voulais

devenir musicien. J’ai travaillé mes do ré mi fa sol la si do pour

être le meilleur, et chaque fois, quelqu’un me disait « Oh oui ; toi

tu joues bien, mais l’autre, là, il joue mieux … » J’allais

l’écouter, et allez : au boulot jusqu’à ce que je le détrône. De fil

en aiguille, je suis rentré à la télévision, à Luxembourg. De 56 à

59. J’ai été trois ans à Télé Luxembourg.

Ma première guitare, elle avait était faite par M. Didier, à Metz. Il y a son fils, qui a repris, qui fait aussi

des guitares, maintenant. Il faisait des violons et des guitares.

Je voulais y arriver : mon père m’avait foutu dehors : « je vais

faire voir à mon père qui je suis ! ». J’ai tellement travaillé, à

force de dix, quinze heures de travail par jour, [que] j’ai fait des

progrès. Le chef d’orchestre de Télé Luxembourg a entendu parler de

moi et il m’a pris dans l’orchestre parce qu’il voulait quelqu’un

qui joue un peu de jazz. J’ai tellement plu que j’ai eu jusqu’à

vingt-cinq musiciens derrière moi. J’étais en soliste. Il n’était

pas question d’en mettre une à côté, parce qu’il n’y avait pas de

play-back, à l’époque. Je suis devenu célèbre, je roulais en voiture

de course. J’ai accompagné tout le monde, tous les artistes de

l’époque. Luis Mariano ; Brel, tout jeune, qui débutait ; Jacques

Martin, qui débutait (ça c’était à Paris, au Pavillon

d’Ermenonville, au bois de Boulogne). Il avait du talent, lui...

J’avais envie d’une Gibson à en mourir. J’allais en voir chez Percy,

à Bruxelles. C’était en 56, au début. Je ne pouvais pas me la payer

parce que je débutais à la téloche, je n’avais pas encore d’argent,

je n’avais pas encore de voiture de course. J’y suis allé un matin

et puis j’ai vu les Gibson, avec les amplis. Et puis il m’a vu … Et

il a dit « Mais entrez, monsieur ». Il faisait froid. « J’ai pas les

moyens d’acheter une guitare comme ça … » « Ça ne fait rien… ». J’ai

presque pas osé la toucher. J’aurais bien voulu[l’acheter], mais je

n’avais pas l’argent. Et à crédit ? C’était pas comme aujourd’hui …

Je suis venu à Paris pour la première fois en 53. En 53, même un

flic qui jouait du sifflet, il trouvait du boulot. Y’avait du

travail pour tout le monde. J’avais travaillé ma guitare jour et

nuit : c’était moi, comme Bireli [Lagrène] aujourd’hui, qui jouait

le plus vite. J’ai conquis la capitale en un jour. A Paris je jouais

dans les boites, au Big Ben, rue de Ponthieu. J’ai joué partout.

J’ai joué dans tout Paris : j’avais la notoriété. Ça a été tellement

vite. Tout le monde me voulait. J’ai travaillé au Fouquet’s Bar, au

rond-point des Champs-élysées. Je jouais électrique. C’était un

vietnamien qui m’avait fait une guitare, copiée sur une guitare

américaine. Une copie de Gibson avec deux micros. Mais ça n’allait

pas. C’était en 52, quand je travaillais chez les américains, à

Verdun.

Django, je ne l’ai pas connu, j’étais à Télé Luxembourg. J’ai connu

ses enfants. Babik, je l’ai connu [quand] il avait neuf ans. J’étais

très lié avec Lousson, son fils aîné, qu’il n’a pas reconnu, qui

s’appelait Baumgartner. J’ai une Selmer, c’est la femme de Django

qui me l’a donnée, parce que Lousson me devait du pognon. Il n’a pas

pu me le rendre. Elle me dit « tiens, alors : prends la guitare ».

Je m’étais fait faire une Favino. 9, rue de Clignancourt. Favino

était avec Chauvet, qui s’est suicidé. Il faisait des manches trop

larges et trop gros. J’ai dit : on ne peut pas jouer sur des manches

comme ça ! Ils sont trop larges. Ils faisaient des guitares qui

venaient de la guitare classique. Avec des manches larges comme

l’avenue des Champs-Élysées. Pour jouer en barrés. Pour le jazz et

la variété, ça n’allait pas. Je lui ai demandé de faire un manche

plus fin mais il n’y arrivait pas.

Chez Major, j’ai vu les amplis dans la vitrine. On a discuté. «

C’est un M. Steve Brammer [qui les fabrique] » Il était autrichien.

Moi, de Berlin. Il adorait tout ce qui était Amérique. Il avait la

[Chevrolet] Camaro. J’ai connu Steve comme ça. J’ai travaillé chez

lui. RV c’est Major. Ils s’étaient associés. Ardourel, c’était pas

le grand patron. Avec sa femme, c’était le gérant, Rue Dupéré.

J’habitais juste en face à l’hôtel. Il recevait à l’époque les

guitares de Suède. Levin. Et c’est moi qui montais l’électronique

qui arrivait à part, pour me faire un peu de pognon, la nuit, chez

Major Conn, derrière. Comme j’avais une voiture de course, il

fallait que je travaille beaucoup. Une Porsche. J’ai toujours eu des

Porsche toute ma vie.

Steve, c’est le premier qui m’a fait un ampli à douze haut-parleurs.

Parce que je voulais de la puissance. Je pouvais m’exprimer, on

m’entendait partout. Dans les bases américaines, ça y allait … Les

haut-parleurs, c’étaient des Celestion.

Q. Les amplis RV, il s’en vendait, beaucoup, ça partait

régulièrement ?

Oui, il fallait les commander. Steve et moi on les fabriquait, rue

Muller, à Montmartre. Il fallait scier des plaquettes, il n’y avait

pas de circuits imprimés. Il fallait souder. C’était la nuit. Moi

j’écoutais, je disais « Celui-là, il va revenir … » « Mais non !

Toutes les mesures sont bonnes … » et l’ampli revenait. Les

sonorités, c’était pas ça. Il savait qu’il pouvait compter sur moi

pour trouver ce qui n’allait pas. Major, on livrait partout, il n’y

avait que nous, à l’époque.

Des anecdotes, chez Major, j’en ai des tonnes. Un jour un type vient

avec une espèce de guitare avec un micro dessus. « Vous faites des

amplis ? » On faisait les amplis RV. C’était un sud américain, un

colombien ou quelque chose comme ça. Il branche sa guitare. « Vous

pouvez me jouer quelque chose ? » « Oui, qu’est-ce que vous voulez ?

» : « Stardust ! » J’ai pris la claque de ma vie. C’était un grand

artiste.

Une autre fois, y’a un type qui vient avec un fût, je ne savais pas

ce que c’était [un steel drum]. « Je voudrais un ampli pour ça ». «

C’est un instrument, ça, monsieur ? » « Oui … ». Je vais voir

Ardourel, on colle un micro en dessous, un micro DeArmond. [On le

branche sur] l’ampli de Steve. « Vous pouvez me jouer quelque chose

? » « Oui, qu’est-ce que vous voulez ? » J’étais méfiant : je dis :

« Stardust ! » « Oui, monsieur ! Il se met à taper là dessus avec

deux bouts de bois avec des rondelles en caoutchouc. Il m’a fait un

concerto ! Du coup, je lui dit : « monsieur, vous jouez où ? » « Au

Lido … »

Ardourel, il est mort d’une crise cardiaque.

Q. Vous pouvez décrire le son d’un micro RV ?

Il a essayé de copier les micros Gibson, puisqu’il n’y en avait pas.

Il essayait d’avoir le son américain. Tout dépendait du nombre de

spires. Il y avait un type qui nous les bobinait, à Montmartre. Rue

Nicolo, dans le haut de la rue de Clignancourt. Alors, il disait «

fais moi tant de tours … » et puis on essayait. Mais il n’y pas que

le micro. Il y avait l’ampli, il y avait la guitare. Y’a tout … Même

sur une planche, le son est différent.

Q. Vous, musicien, quels termes utilisiez-vous pour communiquer avec

Steve Brammer, électronicien ?

« J’ai pas le son ! » « Mais si, y’a le son : toutes les mesures

correspondent. Est-ce que c’est bon ? » « non ! »

Et puis il a entendu parler de Jacobacci. On a été les voir (Roger

et son père). Dédé il est venu après. Ça a fait le trio. Robert

[Jacobacci], il était dans l’hôtellerie.

[Roger,] j’avais connu son père qui fabriquait des banjos. Il était

à côté du cimetière du Père Lachaise, rue Duris, au fond de la cour.

Il savait faire les vernis [au pistolet]. Je lui ai demandé de faire

des manches petits, pour que je puisse faire les basses, les

harmonies. Il a copié le manche, un peu, sur la Levin. Mais ils ne

résistaient pas, ils venaient en avant. Quand les manches

travaillent, quand ils vont vers l’avant, ça devient difficile à

jouer. A l’époque on jouait avec des cordes, c’était des 14-56.

Alors il a fait des manches en métal, en alu. Ça faisait froid,

c’était pas ça. Après, il a fait des manches avec deux barres

d’acier dedans. Mais on ne pouvait pas les rectifier. Un manche,

quand il doit travailler, les deux barres, il s’en fout … Les

premiers manches qu’il a fait comme ça, c’était sur la Texas ou la

Stevens, et là, j’ai pu jouer ! La Texas, c’était pas tout à fait

ça. C’était un bon manche, déjà.

Q. Roger Jacobacci nous disait qu’il avait été très influencé par

Hagström pour l’épaisseur des manches. Il y a peut-être d’autres

influences que Levin ?

L’influence principale, c’était moi ! Le summum de Jaco, c’est la

Stevens. Tout le monde en avait. Roger David [aussi]. Elle était

bonne, cette guitare. Jusqu’à ce qu’il [Roger Jacobacci] achète une

Gibson. Il a démonté le manche pour copier le truss-rod de Gibson,

qui est réglable. Un manche, il n’a pas besoin d’être rigide. Il

faut qu’il soit réglable. Quand il va vers l’avant, on lui donne un

tour de clé, il retourne vers l’arrière … et lycée de Versailles.

Roger, c’est lui qui a fait les plus beaux manches. Il faut que le

manche soit complètement rectiligne. Il y a trois trucs sur une

guitare pour qu’un manche soit jouable : c’est la rectitude du

manche, la hauteur des cordes au dessus de la touche et il faut que

ce soit juste à la douzième case. C’est les trois paramètres. J’ai

mis tout ça au point avec Roger.

Q. Il y avait d’autres employés ?

Je ne sais pas, il est possible qu’ils se soient fait aider …

Q. Vincent, il s’en occupait, de tout ce qui était guitares

électriques ?

Seulement Roger … Roger, il nous a écoutés. Pas que nous savions

faire des guitares ; mais on avait des besoins, pour jouer. Lui, il

nous écoutait. Favino, il n’a jamais voulu écouter.

Q . Est-ce que Steve Brammer emmenait les guitares à Jacobbaci et

Jacobacci montait les micros ou est-ce qu’il [Jacobacci] emmenait

les guitares à Brammer et Brammer montait les micros ?

C’est nous ! C’est nous qui montions les micros. 11, rue Emile Level,

dans l’atelier. Maintenant, je ne sais pas si on ne lui filait pas

aussi des micros pour qu’il les monte …

Les guitares étaient toujours fausses, à l’époque. Les chevalets en

bois, il y en a qui sont découpés pour qu’à la douzième case ce soit

à peu près juste. Et moi j’ai inventé ce chevalet. Le chevalet

Gibson, il faut le tournevis pour le régler. Celui-là, non. Avec ce

chevalet là, moi je peux régler tout de suite. Les octaves sont

toujours justes. [On soulève légèrement la corde. On déplace le

pontet mobile à l’emplacement souhaité avec le pouce. De retour dans

sa postions initiale, la pression de la corde suffit à tenir le

pontet]

Il [Steve Brammer] les faisait faire par un type qui travaillait à

la SNCF, « à la perruque » [production en entreprise d'objets à

usage personnel, réalisés sur temps de travail] et j’allais les

faire chromer au « Passage de la Main d’Or ». Il n’y a que Brammer

qui les avait. Il ne les vendait qu’avec ses guitares. A l’époque on

ne déposait pas les brevets. On fabriquait, ça se vendait …

Q. Major, c’était le magasin important à l’époque ?

Il n’y avait personne d’autre.

Q. Beuscher, La maison du Jazz ?

Il n’y avait pas les amplis américains, Gibson et tout ça. Il n’y

avait que Brammer. Et puis Stimer, le petit machin Stimer : le

Fidelis. Des petits amplis avec deux portes, comme ça. Stimer

c’était une marque de micros. Django jouait sur Stimer. Fidelis,

c’est un ampli qui est fidèle.

La Texas

Q. Qui c’est qui l’a dessinée, la guitare ? C’est Steve ou c’est

Roger ?

Sincèrement, Roger, il savait pas. C’est mon ami, je ne dis pas ça

pour le démolir. C’est Steve, [qui a] peut être copié sur les

ricains … [Les Paul STD gold top] Avec trois micros, ça nous

permettait, avec les potars, d’avoir des sonorités différentes. Moi

je l’avais en dorée.

J’ai eu la Texas avec 3 micros.

Q. On pouvait démonter l’arrière …

Bien sûr ! Steve à dit : « On ne vas pas s’emmerder à aller dessous,

avec des trucs … Qu’est ce que c’est emmerdant pour aller dessous,

avec les fils. On va faire un fond, puisque de toute façon c’est une

planche électrique, on s’en fout de la sonorité. Et on a l’accès …

On faisait la soudure»

En 1959, Télé Luxembourg s’est tournée vers l’Allemagne. Il y avait

ce présentateur, Camillo, qui a chanté, là. Zag Warum. Je suis parti de la

télévision, il y avait encore les américains à Etain . J’ai fait

toutes les bases américaines en France. On s’appelait « Les

Continentals ». Je travaillais aussi avec des orchestres allemands,

des petits big bands. Notre impresario, c’était un hollandais. Ted.

Je ne me rappelle plus son nom. Je les faisais toutes. La Rochelle,

Royan, Châtelaillon. Ça suivait ; ils étaient partout, les

américains, en France. Il n’y avait pas de musiciens américains,

c’étaient les musiciens français et allemands.

En 1960, j’ai travaillé avec des accordéonistes. J’ai travaillé avec

Jacky Noguez. Il y avait un accordéoniste monstrueux. Jack Ellen,

il s’appelait. J’en parlais avec Marcel Azola, l’autre jour. Je lui

dis « Marcel, tu t’en rappelles, de Jack Ellen ? » « Ouille ouilleouille … » Quand il était en concours, ce n’était pas la peine

d’y aller, il se les payait tous. On jouait, Jack Ellen et moi, dans

ce bar, à Etain. On jouait du jazz, il jouait les valses musette à

l’accordéon. Je sortais de la télé, j’étais une vedette, je roulais

en voiture de course. Il y avait une fabrique de poupées, là, juste

en face. Les poupées « Petit Collin ». Il y avait 600 ouvrières :

j’ai fait un carnage, là …

Déjà les orchestres commençaient à se restreindre (je ne parle pas

des grandes formations). Moi, on me prenait parce que je faisais les

basses. Je faisais les harmonies, la mélodie. Je pouvais tout faire

en même temps. Je remplaçais un pianiste, je remplaçais un bassiste.

Personne ne pouvait écarter les doigts comme moi. Je fais des

accords que personne ne peut faire. J’arrivais à joindre six cases.

Je jouais avec le pouce aussi. Je fais les basses avec le pouce.

Vous savez comment ça s’appelle, cette façon de jouer, là ? C’est du

« voicing ».

J’ai fait ça parce que souvent j’étais tout seul. Je voulais

reproduire le son des orchestres. C’est pour ça que j’ai développé

cette technique.

L’Ohio de Johnny

L’Ohio, c’était la copie de la Fender. Johnny, je lui ai vendu sa

première guitare. Pour 25 anciens francs par mois. Il ne pouvait pas

plus. L’Ohio rouge.

Q. Après qu’il soit passé à la télé, ça a du se bousculer, dans le

magasin …

Évidemment ! On vendait, on vendait, on vendait. Le son, avec les

micros de Steve, n’était pas mauvais. Et ils ont gagné des millions

… L’Ohio, c’était ça mais … c’était pas ça. On ne pouvait pas luter

avec Fender.

Q. Dans les années soixante, quand vous avez vu arriver le rock&roll,

le yéyé, comment avez-vous réagi ? Vous avez été emmené à en jouer ?

Je savais que c’était la fin des temps. Il n’y a plus qu’un dieu sur

la terre, c’est le pognon, le dollar. Marcel [Bianchi], quand il

jouait le « Vol du Bourdon », il dépotait terrible. Quand j’ai vu

arriver les Shadows, je n’ai plus jamais eu besoin de laxatifs.

C’est pas de la musique. La musique c’est, si je vous joue par

exemple « Paris, je t’aime »...

... « Puisque vous êtes

debout, passez-moi ma « poêle » [Simon Lustigman a sa Gibson ES-175D

a porté de la main et illustre ses propos en jouant les morceaux. S.L.

joue la mélodie note à note puis en accords]. Avec l’orchestration …

Là, il y a de l’harmonie, il y des basses. Y’a tout. Aujourd’hui,

ils font ça [bend]. Quand y ‘a trois accords … Et encore. Charles

Trenet avait une chanson à laquelle personne n’a fait attention. La

Java du Diable. Vous avez écouté les paroles ? C’est le diable qui

vient sur la Terre… Le rock&roll, c’est la Java du Diable.

La Stevens

A la télé, je jouais sur Stevens. On apprenait petit à petit, vous

savez. [Sur la Stevens,] avec les quatre vis, ça permettait de

monter ou de descendre les micros. Il y avait déjà des inverseurs de

polarité. Cette astuce là, c’est Steve qui l’avait pondue : il avait

fait de l’électronique. Moi, j’avais trois micros. On branchait le

premier micro, puis le deuxième, puis le troisième. Ça nous donnait

sept possibilités de sonorités différentes. Plus les inverseurs de

polarité. Sur les amplis, ce n’était pas comme aujourd’hui, il n’y

avait pas les équaliseurs paramétriques. Il y avait grave, aigu et

puis c’était tout.

J’ai fait mettre trois micros pour avoir les différentes sonorités.

Celui-là [le micro manche], c’est la plus belle sonorité qu’il y a

sur une guitare. En bas, c’est la plus vilaine ; aigrelette, près du

chevalet. Et entre les deux … mon cœur balance. Alors on pouvait, en

dosant, avec les boutons, avoir les sonorités qu’on voulait. On

arrivait dans des salles, ça sonnait terrible avec l’ampli, il y

avait une très bonne acoustique et on arrivait dans des salles où ça

ne sonnait pas du tout. Alors vous pouviez rectifier grâce aux trois

micros et aux potentiomètres à glissières.

Les disques des Stevens

[Le nom du groupe], les Stevens ça vient de lui [Steve Brammer]. On

s’est appelé comme ça pour le remercier de nous avoir fait des

amplis et tout ça …

C’est moi qui ai fait les arrangements.

Honky-Tonk … tonc tonc tonctonc.

Premier Rendez-vous : ça c’est pour ma mère, qui est morte le

dernier jour de la guerre à Lyon.

Guitar Boogie que j’ai copié, à peu près, sur celui de Les Paul.

Et Peter Gun de Henry Mancini.

Il y en a eu deux. L’autre est rouge vif, je l’ai fait [les

arrangements] pour le copain de Michel Legrand, Francis Lemarque.

J’avais enregistré ça à la comédie des Champs-Élysées, avenue

Montaigne.

Haut-parleurs à excitation

Steve m’avait fait un ampli comme ça avec deux haut-parleurs spéciaux.

Des hauts parleurs à excitation. Un haut-parleur, il a un aimant,

derrière. Ceux-là n’en avaient pas. Ils avaient un bout de ferraille

(ça pesait une tonne, mais j’étais jeune et beau …). Un système

électronique qui remplaçait l’aimant. Ça c’était mon ampli avec les

deux haut-parleurs à excitation. J’en ai rendu fous, des orchestres,

avec ça … C’était d’une puissance !

Q. A l’époque des Stevens, en 63, vous travailliez toujours avec

Steve Brammer ?

Bien sûr ! Quand je travaillais pour lui, rue Etienne Muller, ça

arrondissait mes fins de mois. Après, il a déménagé rue Emile-Level,

porte de Clichy. Là on a re-travaillé ensemble.

Q. Les amplis Alpha ?

Il a voulu s’agrandir. Y’avait les sonos. Les amplis guitares ça

marchait moins bien parce qu’on a commencé à importer des Fender et

des Gibson. Ceux qui pouvaient se les payer … C’était surtout les

guitaristes de studios qui se les payaient. Ils n’allaient pas

s’acheter des Jacobacci.

Il [Brammer] avait « fait son trou » avec Star Musique.

Là je joue avec la Jacobacci, vous voyez, la Stevens, c’était une

publicité pour Schneider.

Gimenes, je l’ai connu, il faisait son service militaire à Verdun.

Il avait une perm’. « Je joue de la guitare … Je suis à la caserne,

à Verdun» « Je viens te chercher, on ira faire le bœuf … ». C’est

comme ça que j’ai connu Raymond.

Benedetti, je n’ai pas travaillé avec lui. Je suis fidèle en amitié.

J’avais commencé avec Brammer, depuis tant d’années. On a travaillé

tant d’années ensemble. Je ne pouvais pas lui faire un enfant dans

le dos en ventant du matériel autre que le sien. Michel [Benedetti]

l’a compris. On s’aimait bien, avec Michel.

Q. Vous l’avez rencontré comment ?

Il travaillait

chez Concone, à Marseille. Il prêtait des amplis Ampeg ou Standel,

pour les lancer. A l’Olympia, les groupes qui passaient venaient

avec des amplis bidon. Et lui, il emmenait des amplis terribles.

Les amplis Selmer, Michel, il les avait fait passer par les amplis

de l’Olympia. Il y avait des haut-parleurs énormes. C’était le son des Shadows. Le lendemain,

tous les petits idiots, là, ils ont dévalisé Paul Beuscher. Ils

avaient un ampli de merde, alors que ceux de Steve étaient

meilleurs. Tout le monde a plongé. Michel, il a bouffé le marché

comme ça. Il a travaillé avec Leprêtre. Les amplis Standel avaient

quelque chose de particulier. Quand ils tombaient en panne, il y

avait des tiroirs. Vous enleviez le composant électronique et vous

le remplaciez. C’est ce qui a fait, un moment, le succès de Standel.

Michel, il s’est adapté à la période « électrique » ; Brammer, il

été resté à la variété et au jazz. Mais il [M. Benedetti] voulait se

faire un nom avec ses micros de guitare.

Q. Paul Beuscher, c’était le concurrent de Major ?

Non. Paul Beuscher, c’était un magasin de musique, mais il vendait

des saxos, de tout. Des guitares quand il a vu que ça marchait et

que les Shadows sont arrivés. Il a eu les amplis Selmer. C’est là

qu’il a commencé à s’envoler.

Après la vague yéyé, on allait à Pigalle, chercher le

cacheton, le samedi et le dimanche. Je me suis laissé pousser les

cheveux longs, et tout ça. J’étais déjà trop vieux, je ne faisais

plus gamin. Alors, qu’est-ce que j’allais faire ? J’ai appris la

musique tzigane. La musique Tzigane, c’est du roumain, du russe, du

hongrois, du grec, de l’israélien, du polonais, du yougoslave … Il

faut un répertoire terrible. Il faut connaître, parce que, quand

vous faites les tables, c’est là qu’on vous donne le plus d’argent.

Y’a des vieux birbes qui viennent avec des petites nanas dans les

boîtes, dans les soirées … « En 1925, en Pologne, y’avait un petit

air, comme ça …vous connaissez ? » « Oui monsieur ! » On le joue, il

tombe sur le cul. Alors là, il sortait un billet de 500 balles !

J’ai fait ça pendant 30 ans. Ça vous acquiert un savoir terrible.

C’est pas ma musique préférée …

Q. Les guitaristes allemands, vous les avez connus, Attila Zoller …

Je ne l’ai pas connu personnellement. Je crois qu’il était

autrichien. Billy Lorento [Bill Lawrence]. Attila, je crois qu’il

jouait du violon aussi. Elec Bacsik. J’ai fait des séances avec lui.

Lui aussi, il jouait de la contrebasse. Et alors, il adorait le vin

rouge, parce que les hongrois, ils se pintent au « gros rouge qui

tache ».

Q. C’était avec quels orchestres ?

Oh, vous savez … J’ai eu tellement de boulot, à cette époque là !

Tous les violonistes étaient hongrois. Avec Toscano … Fleury, un

violoniste roumain.

Quand vous connaissez 3000 morceaux dans les 12 tonalités, parfois,

vous êtes indispensables dans certaines affaires. Quand vous allez

au cirque, les petits jeunes : ils font trois sauts périlleux, ils

traversent un cerceau en flamme, les yeux bandés. Et puis il y a le

porteur qui les choppe, qui les renvoie. « Bravo ! » Le porteur,

lui, il n’a jamais de bravos. Et c’est lui qui est important,

pourtant. Sans lui, rien n’est possible. Moi, j’étais le porteur,

parce que je savais qu’un bon porteur, il gagne des sous. Vous êtes

indispensable. Alors, comme j’étais un accompagnateur hors pair,

j’ai travaillé.

Q. Vous avez eu des élèves ?

Oui, tous ceux que j’ai eus ont bien réussi. Y’avait de jeunes

américains… « My year is a day ». Comment ils s’appelaient, ceux là.

Les Irrésistibles. Tom, Tom Arena. Son père c’était [un ponte] dans

les pétroles, rue du Colysée. Texaco ? Et Tom, il a composé ça. Je

vais chez lui : des amplis jusqu’au plafond, des guitares partout.

Je lui dis « Comment tu as fait ? ». Son père avait du pognon … « Eh

ben, j’ai composé le morceau ! »

J’ai fait aussi représentant de commerce. J’ai épousé une femme, il lui fallait tellement de pognon

…Je travaillais vingt-cinq heures par jour parce que vingt-quatre ça

ne suffisait pas ! J’ai été représentant de commerce, de musique …

Je vendais de tout, des magnétophones, les Revox, les Dual, des pèse

personnes, Seb … Toutes les femmes m’ont

quitté… Sauf la mienne !

Je suis devenu un des meilleurs accordeurs de pianos du monde.

J’avais mille pianos qui tournaient toute l’année. C’était en 77. Ma

fille voulait devenir concertiste. Je lui ai acheté un piano et

quand il a été faux, il a fallu l’accorder. C’était cher. J’ai dis :

« moi je vais l’accorder, le piano ! » mais c’est impossible

d’accorder un piano si on n’a pas appris. Pour qu’un piano soit

juste, il faut l’accorder faux. A cause des dièses et des bémols qui

n’existent pas sur un piano. Il faut tricher. Un musicien ne peux

pas accorder un piano parce qu’il entend juste. J’ai eu une idée

formidable. J’ai été voir un grand savant, c’est lui qui a fait les fours à induction.

Gaboriaux. Je lui demande : « vous ne

pouvez pas [me] faire un appareil pour accorder les pianos ? » «

Facile ! On apprend ça en première année de physique acoustique… »

Il m’a fait un appareil qui faisait huit kilos : un oscillographe à

balayage circulaire. Et alors avec ça, les pianos étaient toujours

d’une justesse infinie.

Q. Dans quelles circonstances Sacha Distel vous a-t-il donné la

guitare ?

Sacha, je le connais depuis mille neuf cent cinquante et … Il est

venu faire un bœuf à Metz au Quatre-quatre, un club de jazz qu’on

avait créé. C’était un guitariste de jazz, Sacha. Il était toujours

en train de chercher une sonorité. A son époque, c’était le

meilleur. Il avait le style américain, le style Rainey. On s’est

connus comme ça.

Quand je suis venu à Paris, j’allais au Club St Germain, je faisais

le bœuf et tout ça. Il y avait Sacha et Jean-Pierre Cassel. Quand je suis arrivé à

Paris, je roulais en Porsche. Sacha et Jean-Pierre : « … un petit

inconnu qui vient à Paris en Porsche, qui joue de la guitare … » Il

[Jean-Pierre Cassel] avait déjà joué avec Becker et tout ça, et

Sacha, tonton Ray Ventura et Salvador, et tout ça … Il leur fallait

des Porsche. Ils ont acheté des Porsche. Ils en ont trouvé, rue Anatole-France, mais il n’y avait pas les pièces. Comme mon père

était en Allemagne et que j’allais le voir de temps en temps, quand

il y avait une pièce cassée, je la leur remmenais. Le soir, ils

allaient manger (j’étais « faucheman » ) le petit salé au Châtelet. Jean-Pierre Cassel,

j'allais chez son

père, le docteur Crochon, rue du faubourg Montmartre (c’était un

copain d’un médecin russe qui était à Metz). Je vois la photo de

Jean-Pierre Cassel sur son bureau. Je lui dit : « docteur, vous

connaissez Jean-Pierre Cassel ? » « Couillon, pardi, c’est mon fils

! Tu le connais ?» « Depuis 53 » « Jean-Pierre, viens voir … »

Il a

composé ça pour Brigeou. [Simon Lustigman joue le morceau]. Alors,

quand ils descendaient, bras dessus, bras dessous au Club

Saint-Germain en 53, on était jaloux : « Qu’est-ce qu’il a de mieux

que nous, lui, là … ». Qu’est-ce qu’elle était belle, Brigitte

Bardot ! C’était la guerre entre lui et Eddy Barclay, que j’ai connu

en 49. Il faisait le représentant de commerce avec deux disques. Il

vendait « Central Av. Breakdown » un boogie-woogie avec Lionel

Hampton au piano (avec deux doigts, il jouait) et l’autre ? C’est

Renée Lebas qui chantait ça...

[Sacha] on n’a pas été amis. J’allais chez lui, rue Blanche. J’ai

toujours gardé les distances avec lui, parce que lui, c’était une

vedette. Moi aussi, mais pas dans ce genre là. C’était Megève,

Brigitte Bardot… Mais quand il était quelque part, au Jazz Club

Lionel Hampton, là … il se levait, il venait. Il a toujours été bien

avec moi.

La chanteuse Nadine Gaudel : quel

talent! J’avais vu sa guitare et [j’assistais] à

une émission avec Sylvie Vartan, aux studios près des Buttes Chaumont, rue des Alouettes.

Elle était en vente chez les Jacobacci. Je la voulais cette guitare,

parce qu’elle avait le micro à barrette. Il en voulait un certain

prix. Je lui ai dit : « Sacha, toi tu es riche et tout … » Il m’a

dit « vas-y, prends la ! » J’ai été chez Jacobacci. [Roger,] il n’a

pas été chouette : il m’a dit « tu me dois 150 balles … ». Je lui ai

donné ses 150 balles et puis c’est tout.

C’est le modèle Gimenes. Tout était en or 24 carats. Il [Sacha

Distel] l’avait faite faire. Ils ont fait un cordier spécial pour

Sacha, gravé : « Sacha Distel ». Et les mécaniques aussi. C’étaient

des Grover américaines, dorées à 24 carats.

On faisait le repas des vieux [musiciens] à « La Bonne Franquette ».

Loulou Gasté, on a mangé ensemble juste avant qu’il ne meure. Il

venait au repas des vieux musiciens. Il y avait ses copains. Il y

avait Claude Normand, Roger Simon. Il avait un sacré coup de

fourchette. C’était organisé par Paul Fabre. C’était tous les ans.

Au début, c’était « A La Bonne Franquette », après ça a été à « La

Table d’Harmonie » au Quartier Latin. Paul Fabre. C’est un homme

merveilleux.

J’ai joué quelques années au Ritz.Il y avait aussi le bassiste des

Karting Brothers [S.L. à oublié son nom]. Ils venaient manger avec

Line [Renaud]. Je joue un air de Loulou. « Un par un vont les petits

indiens, deux par deux vont les amoureux, trois par trois vont les

petits soldats et moi … ». Elle s’est levée, elle est venue, elle

m’a dit [Simon Lustigman imite la voix de Line Renaud] « Vous

connaissez tout ça … ». Elle avait un popotin ! Je lui répond «

Line, on ne se voit pas, mais on s’entend si bien … » « Vous

connaissez ça !? ». C’est quand elle travaillait à Radio Luxembourg.

Il n’y avait pas la télé ; alors « on ne se voit pas » : bien sûr,

c'est la radio ! Alors du coup, Loulou est venu et il a joué avec

cette guitare là [la Gibson ES-175D] : « J’en ai une aussi … » Il

m’a dit : il faudra que tu viennes, qu’on compare nos Gibson.

La Gimenes de S. Distel, je l’ai revendue parce qu’elle sonnait pas.

Je l’ai gardée longtemps, parce qu’elle était à Sacha et tout ça et

puis il y avait ce micro à barrette qui donnait un certain son. Il a

un désavantage, ce micro : il ramasse tout ce qui passe. Le double humbucking est moins bien mais …J’ai changé le micro,

j’ai mis un P90 … Le manche était super. Le son : dans les basses,

c’était terrible, mais dans les aigus, elle sonnait … c’était entre

le percolateur et le Butagaz, vous voyez ? Roger, il faisait de très

bonnes guitares mais il ne se préoccupait pas du son. Il croyait :

bon, c’est une guitare, on met un micro de Steve, après un micro

Benedetti dessus et ça marche … Non ! Y’a le barrage qui intervient.

Ils ont toujours été gentils avec moi. Je l’aime beaucoup, il le

sait très bien. La vie, elle est ce qu’elle est. Je joue la musique

que je joue, et puis voilà !

Ma dernière aventure avec Sacha : vous connaissez Vintage Music, rue

de Douai ? Hertz, le tôlier … Je passe en voiture avec Jacqueline et

Sacha me voit. Il me fait « Simon, viens … » Il veut acheter une

Gibson, une autre, une demi-caisse en bois blanc [blonde]. Il me dit

: « Simon, joue-moi quelque chose et dis moi ce que tu pense de la

guitare. » Là, il n’a pas été malin : je suis chez Hertz. La

guitare, que je l’aime ou que je l’aime pas, je peux pas dire «

cette guitare là, je ne l'aime pas … ». Je ne vais pas me fâcher

avec Hertz ! Je lui dis « Moi, c’est pas mon style de guitare, mais

elle est bonne … »

La chanteuse Nadine Kieffer

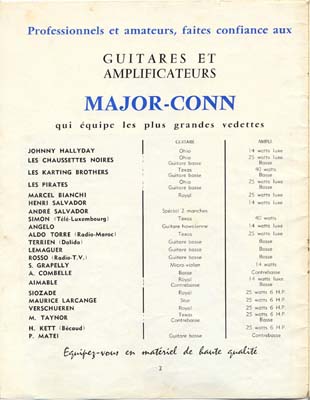

On feuillette les catalogues Major ; on s’attarde notamment la «

liste impressionnante des Vedettes jouant sur RV ».

Marcel Bianchi, c’était la vedette, à l’époque. C’est un guitare «

Rio », ça. C’était en Suisse. Elle était très bien, elle marchait

bien. C’était une guitare américaine qu’ils vendaient en Suisse.

Rio, c’était le nom qu’il y avait sur la guitare. Elles étaient

blanches, le micro blanc.

Il jouait [aussi] de la guitare hawaïenne.

[Henri] Crola ! Il jouait au club St Germain. Alors quand j’arrive,

c’était en 53 : « Simon, prends la guitare, tu joue mieux que moi …

». C’était pas vrai, mais il voulait faire la pause. Je prenais sa

guitare, je jouais. Alors y’avait Jo Daly, il tirait la gueule,

[parce que ] je jouais moins bien. Henri, il draguait les nanas …

C’était terrible.

La première fois que j’ai été à Luxembourg, l’orchestre de la télé

s’appelait le « Chez Nous ? ». Le guitariste hollandais, Ted Van Dooeng,

lui aussi voulait faire la pause. Il me disait : « tiens, joue un

petit air… » Il m’a donné la guitare, j’étais pétrifié, j’ai pas osé

la toucher. On avait du respect, à cette époque. Magnifique guitariste…

André Salvador [le frère d’Henri], il n’avait pas de voiture, il

venait toujours à vélo. Il était très talentueux, André, aussi. Il

faisait l’indien, chez Marc Taynor et ses Cow-boys. Il y avait aussi

Freddy Vander, le frère de Maurice Vander, qui a accompagné Nougaro

et tout ça.

Il jouait de l’accordéon. Ce n’est pas lui sur la photo : il jouait

d’un accordéon « boutons ». Marc Taynor, il a voulu m’avoir, mais

comme il payait pas terrible, je n’y allais pas. J’ai connu sa sœur

aussi, à Salvador.

Simon de Télé Luxembourg : Texas et ampli 40 w.…

Q. Mais c’est vous !

C’est moi ! Je ne savais pas qu’ils m’avaient mis dessus … [sur le

catalogue]

Q. A quel moment avez-vous joué avec Stéphane Grapelly ?

J’ai remplacé Tony Ovio. C’était son guitariste et son chanteur.

C’était un crooner, genre Sinatra.

Matelot Ferré. Baro Ferré, vous savez pourquoi on l’appelait Baro ?

Il était toujours en taule ! Il était derrière les barreaux, on l’a

appelé Baro. Matlo, il habitait avec Boulou qui était tout petit.

Boulou, j’ai vu qu’il avait du talent. J’ai dit [ à Matlo] « si tu

veux, je lui enseigne ce que je sais … » « Ah , non ! C’est nous

qu’on enseigne. » Boulou et son frère Elios.

Terrien. Il est mort aussi. Sa femme l’a fait crever avec les

séances … Elle prenait toutes les affaires!

[Raymond] Siozade, un accordéoniste, qui n’avait pas un poil sur le

caillou. Vous savez comment on l’appelait ? Le fœtus du dépliant !

On regarde le 25cm de Francine Adam et ses G'Men

C’est une D’Angelico [deuxième en partant de la gauche]. Mais ça, c’est des luthiers : il y a très peu

de gens qui peuvent s’en payer. Oh ! Lagodasse !! René Duchossoir

[3ème en partant de la gauche].

J’allais le remplacer. [dans l’orchestre de l’Olympia]. Lui aussi,

il a eu une déformation articulaire, il ne pouvait plus jouer. Et celui là

[4ème en partant de la gauche], il joue

sur une guitare avec les micros à Steve … C’étaient tous des bons

lecteurs, alors ils ont fait du studio. Moi non, je suis

autodidacte.

Q. C’est une Jaco ça …

Je ne suis pas sûr. Ça pourrait être une Favino.

J’ai une Gibson ES-100 avec l’étui d’origine de 36 ou de 38 [vers

1938 micro CC blanc rectangulaire], je vais vous la faire voir. Vous

pouvez la sortir, c’est le manche triangulaire. Des modèles Charlie Christian, y’en avait deux, chez Vintage

Guitars, rue de Douai. Moi, j’ai pris celle-là

[ES-100], parce qu’elle sonnait mieux. Boulou Ferré, il a pris

l’autre [ES-150]. Guidon me l’a retapée un peu.

François; Franz ! C’est une guitare qu’on ne peut plus jouer

aujourd’hui. Ça a un son doux et gentil. Aujourd’hui, il faut

rentrer dedans. C’est le modèle avant la Charlie Christian,

celle-là. C’est un micro à barrette. Il m’a changé les mécaniques

parce qu’elles étaient mortes. Je suis moins à l’aise que sur

celle-là [l’ES-175D]. C’est Dadi qui me l’a vendue. Il avait tous

les magasins [rue de Douai]. C’était un grand ami. On a joué ensemble chez mon copain milliardaire au Raincy deux jours avant qu’il ne prenne cet avion.

La Gibson ES-175 de S. Lustigman est équipée du chevalet

Lustigman/Brammer

Il y a un grain dans le son. Moi je le perçois. Cette guitare, elle

a un « grain » [démonstration]. Toutes les cordes, l’une comme

l’autre, elles sont de même niveau. J’ai mis 63 ans pour la trouver,

celle là … Les micros, moi, j’ai inversé [le micro chevalet], pour

que les plots soient en haut. Ils étaient en bas. Ça donne un son

aigrelet. Ce sont les super aigus qui sont là. C’est pas beau, alors

j’ai inversé le micro. Comme les luthiers ne sont pas guitaristes,

ils ne connaissent pas tout ça. Quand on fabrique des instruments,

il faut travailler avec des musiciens qui ont « de la feuille ».

Q. pourquoi avez-vous étouffé les cordes ? [sur la tête, avant le

sillet et entre le chevalet et le cordier].

Ça vient de mes accords de piano. J’avais remarqué que chez

Steinway, il y a deux chevalets. Il y a l’accord et il y a les

harmoniques. Quand les harmoniques coïncident avec la note que vous

jouez, ça donne une brillance particulière. Par contre, quand les

harmoniques ne coïncident pas, ça fait une vibration nocive. Je les

ai supprimées en mettant de la mousse. Ça me fait un son pur.

Q. Vous les jouez en les branchant sur un ampli ? Quel ampli ?

Sur le cube, l’américain. Le Polytone. Le Baby Brute. Un 100W. Il y

a un plus petit : un 85W. Ils sont moins biens.

Qu’est ce que vous voulez que je vous joue ? Je vous emmène au

cinéma … Butch Cassidy et le Kid, Raindrops keep falling on my head

[S. Lustigman utilise le pouce pour les basses]. Même sur celle là

[ES-100] il a fallu que François Guidon refasse le manche. Il était

jouable, mais pas pour ce que je viens de faire.

« Lady be good ». Ils savaient pas, les français. Alors, qu’est-ce

qu’on joue ? « Les bigoudis » !

Dans le temps, il n’y avait que Django. Et Django, c’est impossible

à jouer. C’était un génie. Il a même été en Amérique. Le concert de

Chicago, il les a tous mis sur les fesses, là. Il arrivé en retard

parce qu’il avait joué aux cartes (il adorait jouer aux cartes). Il

s’est fait plumer par la mafia. Il a joué ses godasses, il a perdu

ses godasses. Il a joué avec le smoking et des pantoufles. Les gens

commençaient à râler, parce qu’en Amérique, on est à l’heure. Et

puis il a fait trois notes et toute la salle : « Haaa … »

Moi, c’était pas mon truc. J’aime bien le style américain. Il y

avait Oscar Moore, le guitariste de Nat King Cole. John Collins. Il

a pété son ampli quand il a joué au Méridien, je lui ai prêté le

mien. On n’a pas pu apprendre des américains, sauf par les disques

en cire. Le premier que j’ai entendu vraiment, c’était Barney

Kessel. Il avait joué avec [Charlie] Parker. Et avec Red Rodney. Un

homme charmant. Il est venu jouer aussi au Méridien. J’ai travaillé

des années au Méridien, mais comme accordeur de pianos. Mais de

temps en temps j’allais jouer avec eux sur scène. Red Rodney, j’étais cul et chemise avec lui. Chaque fois il

m’envoyait une carte : « dieu te bénisse », c’était formidable.

Un autre guitariste, le plus grand de tous, c’est Tal Farlow. Là,

y’a rien à faire. Jim Hall et Jimmy Rainey. Quand j’ai entendu Tal

Farlow improviser, le sol s’est dérobé sous mes pieds. [S.L. joue My

Old Flame] Il a des pattasses comme ça, il fait des accords que

personne ne peut faire. Je l’ai vu deux fois. Je l’ai vu à Berlin.

Il y avait « Ploum, Ploum, Tra-La-La » . C’était comme Intervilles,

mais sur scène. Les gens étaient sur une planche savonnée et

tombaient dans un bassin. En deuxième partie « voici maintenant Mme

Edith Piaf ». J’allais me tirer. Moi, c’était Ella Fitzgerald, Sarah

Vaughan … Elle vient, petite, vilaine, une robe noire, la gueule

enfarinée, toute blanche … Y’avait Le Maguer à l’orchestre. 25

musiciens et l’orchestre. C’était à Metz. « Moi, je suis venu pour

l’orchestre, pas pour elle … ». Un vieux micro américain : « …Moi

j’essuie les verres au fond du café … ». Elle m’a mis une vis dans

les fesses ; j’ai pas pu partir jusqu’à la fin. Une personnalité !

Aujourd’hui, qui c’est qui a ça ?

Q. Les guitares, les amplis qui vous faisaient rêver …

Les Gibson ! Y’avait le son. Les Fender sont formidables, mais pour

la musique commerciale. Mais pour le jazz, il n’y a que Gibson.

Quand elles sont bonnes … Les

Gretsch, c’étaient de bonnes guitares. Il n’y avait pas de mauvaises

guitares, chez les américains. Moi j’avais les guitares Jacobacci.

Pour ce que je faisais, elles étaient bonnes. Je ne pouvais pas me

payer une Gibson.

Q. R. Gimenes, il a toujours acheté des Jaco…

Il était ami avec Michel [Benedetti], aussi.

On feuillette l’ouvrage Jacobacci.

Les Karting Brothers ! Roger David ! C’était un homme charmant. Il a

composé « La Blanche Colombe » pour Hugues Aufray. C’est lui le

premier en France, à part Marcel Bianchi, qui a adopté la façon de

jouer de Les Paul. Il avait des Revox, en deux pistes, il

enregistrait, en re-recording ça s’appelle. Un jour, il avait

rendez-vous rue Jenner, chez Philips. Il a pris sa bande et il a pris

le métro. Dans le métro, il y a des courants électriques : quand il

est arrivé, il n’y avait plus rien sur la bande. La guitare [la

double-manche blanche], il l’a

fait faire chez Jaco. Je ne sais pas s’il n’y en a eu qu’une. Il y a

les micros de Brammer, mon chevalet. La tête c’est la copie de la

Levin. Le vibrato Hagström, qu’ils ont copié. Vous l’avez sur les

enregistrements de Les Paul, Tiger Rag, notamment : ouam ouam … Le

Bigsby, ça s’appelle. [Les Paul] c’était un grand guitariste,

c’était un grand admirateur de Django. C’est lui qui a inventé les

magnétophones à 8 pistes, ça n’existait pas. La chambre d’écho,

comment il faisait ? Il jouait dans la cuisine. Avec le

haut-parleur, il envoyait le son dans la cave et quand le son

remontait, il le reprenait. Il y avait un « délai ».

Marcel Dadi, il était

représentant d’Ovation. Il ne pouvait pas jouer sur autre chose.

Marcel, je lui ai prêté ma guitare, il m’a dit « tu sais, les

Ovation, c’est bien, mais il n’y a rien au dessus de Gibson … ». Je

l’ai vu arriver à Paris tout petit, Marcel.

Jimmy Briant et Speedy West. Alors, là … La technique qu’ils ont !

[la pedal-steel] C’est un trois manches. Au point de vue musical,

c’est pas très intéressant, mais la technique … J’ai joué avec les

sudistes américains. Ils avaient des steel-guitars. Il y’en avait un

qui avait quatre manches. C’était de la folie furieuse. Il gagnait

plus que le capitaine de la base, à Metz.

Les Fingers. C’était le groupe concurrent des Stevens. Il y a

Jean-Marie Hauser à la batterie. Comment il

s’appelle ? Et puis celui que j’avais pris, il joue avec moi sur les

Stevens. [Yvon] Rioland ! Lui, il m’a quitté pour aller là. Les RV25 , ils étaient ouverts derrière, pour les lampes. On

avait trouvé qu’un groupe de 6L6 ce n’était pas assez puissant. La

lampe, à haute puissance, elle décline, elle distord. Il y a deux

push-pull de deux

6L6.

Apicella. Lui aussi … Il a choppé un cancer de la gorge. Il est

parti vite. Il jouait [avec les Guitars Unlimited ] la guitare basse

[à six cordes].

Pierrot [Pierre Cullaz], c’est lui qui m’a donné mon premier micro

Gibson, le P90, le noir. Le son est joli … mais il ramasse aussi !

Le 15 janvier 2008. Questions posées par Marie-Claire Lory, Marc

Touché et Marc Sabatier

Merci à Jean Debèze

Merci à Jacqueline pour le thé

|

|